Hubert Huppertz ©Abraham Siedler

Von Simon Schöpf

Lesezeit: ca. 8 Minuten

Wer im Jahr 2022 eine Lampe für zu Hause kauft, greift meist zu einer LED. Diese Lampen benötigen wenig Energie, halten länger, sind effizient und in den verschiedensten Farben und Farbtönen erhältlich. Letzteres verdanken wir auch der Forschung von Univ.-Prof. Dr. Hubert Huppertz.

Zwei Forschungsbereiche: Hochdruck-Technologie und Hochtemperaturöfen

Hubert Huppertz ist Festkörperchemiker, er beschäftigt sich also mit der chemischen Reaktion von Festkörpern. Wer in der Schule Chemie hatte, erinnert sich vermutlich noch an Versuche, bei denen mit Flüssigkeiten und Gasen experimentiert wurden. Dabei wurde entweder die Zusammensetzung verändert und/oder mit der Temperatur „gespielt“, um neue Verbindungen zu synthetisieren. Huppertz vergleicht dies mit dem Kochen von Lebensmitteln zu Hause. Um eine vernünftige Mahlzeit zu kreieren, werden unterschiedliche Lebensmittel eingekauft, zu Hause zusammengegeben und mit Hilfe von Hitze „modifiziert“.

„99,9% der gesamten Chemie findet durch Variation dieser beiden grundlegenden thermodynamischen Variablen statt, nämlich der Zusammensetzung und der Temperatur“,

hält Huppertz zusammenfassend fest.

Die Festkörperchemie setzt jedoch auf eine dritte Variable: Den Druck. Eine gut ausgestattete Küche hat meist einen Druckkochtopf im Inventar, mit dem Drücke von ca. 1,8 bis 2 bar erreicht werden können. Dadurch werden z. B. die Kartoffeln um einiges schneller durch, da das Wasser in diesen Töpfen bei höherer Temperatur siedet. Diese Druckkochtöpfe sind jedoch teuer und benötigen eigene Sicherheitsvorkehrungen, damit einem das Essen nicht um die Ohren fliegt.

Über solche Drücke kann Hubert Huppertz nur lachen:

„Wir können standardmäßig bis 150.000 bar kommen mit unserer Anlage und in Ausnahmefällen, wenn wir es wirklich drauf anlegen, dann können wir sogar 250.000 bar erreichen. Damit erschließt sich uns hier ein Synthesefeld, wo nur sehr wenige Wissenschaftler*innen auf der Welt unterwegs sind, weil wir natürlich entsprechende Anlagen dafür benötigen, um so etwas überhaupt zu realisieren.“

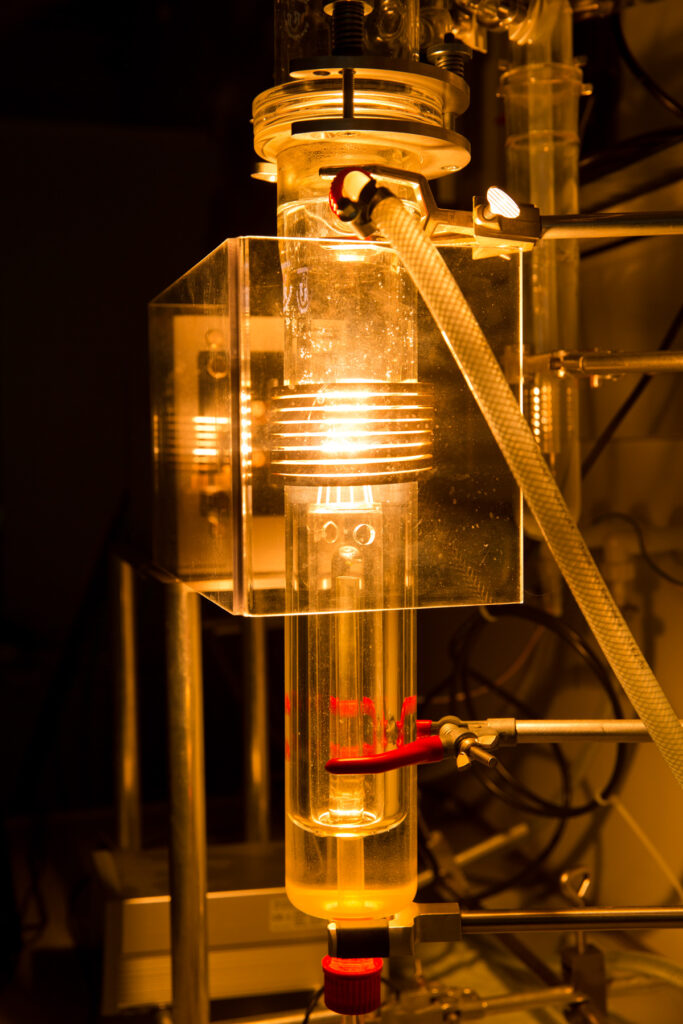

Hochdruckpresse ©Matthias Glätzle

Anders ausgedrückt: In dieser Anlage werden Proben mit einem Gewicht von bis zu 1000 Tonnen zusammengedrückt, das entspricht etwa einem Gewicht von drei übereinandergestapelten Jumbojets. Mit solch hohen Drücken kann ohne weiteres aus Graphit ein Diamant gepresst werden. Weltweit gibt es in etwa nur 40 Forschungseinrichtungen mit vergleichbaren hydraulischen Pressen.

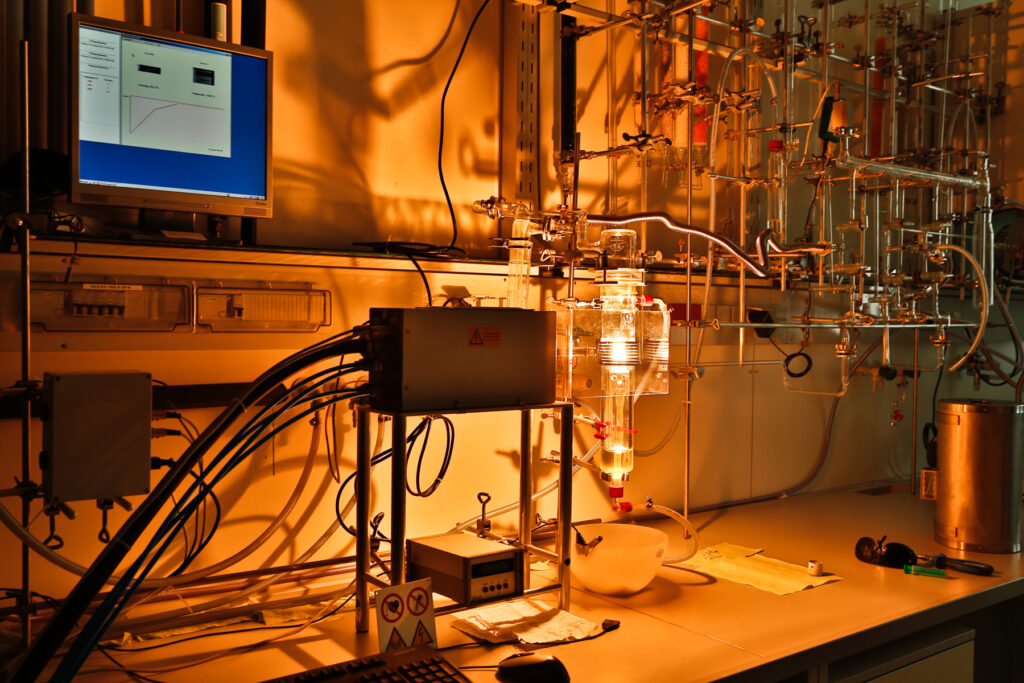

Die Forschung mit dieser hydraulischen Presse ist aufwendig und zeitintensiv, deshalb hat Hubert Huppertz und sein Team ein weiteres Forschungsfeld, in welchem sie mit Hochtemperaturöfen bzw. Hochfrequenzöfen experimentieren.

Hochfrequenzofen ©Abraham Siedler

Vom Journal „Acta Crystallographica C“ zu einem weltweit bedeutenden Leuchtstoff

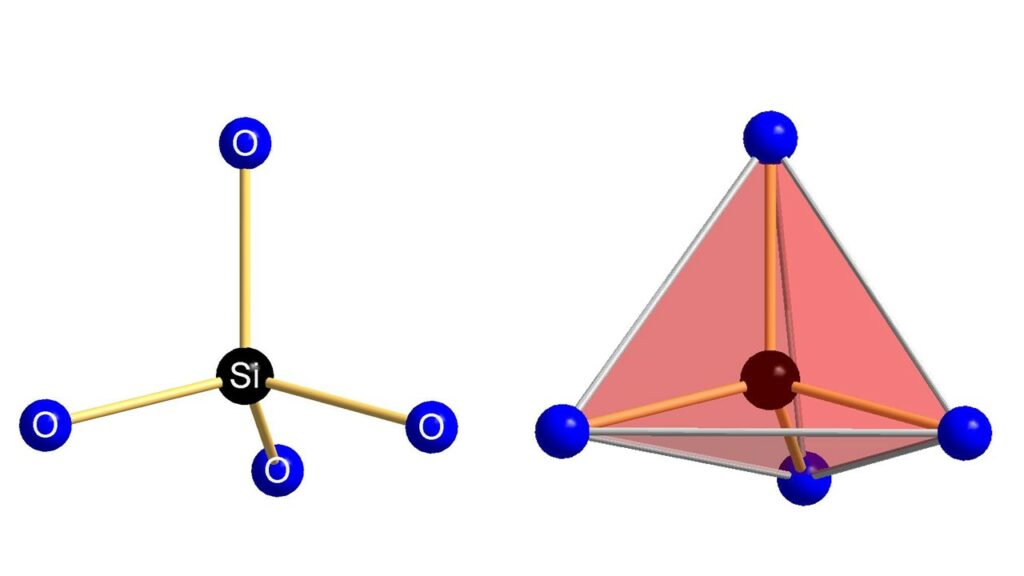

Im Jahr 1994 begann Hubert Huppertz mit seiner Doktorarbeit und forschte an Nitridosilikaten. Die vermutlich bekannteste Stammverbindung aus diesem Bereich ist das Siliciumdioxid SiO2 – der Sand im Sandkasten, aus welchem u. a. Glas hergestellt wird. Die zentrale Baueinheit ist hier die SiO4 Gruppe, die aus einem Siliziumatom im Zentrum eines Tetraeders mit vier Sauerstoffatomen „in den Ecken“ besteht. Unter Druck kann ein SiO4 Tetraeder in ein SiO6 Oktaeder transformiert werden. Diese Verbindungen sind spröde, das heißt, sie können brechen.

SiO4 Tetraeder

Nun können die Sauerstoffatome aber durch Stickstoffatome ersetzt werden, d. h. aus der Mutterverbindung SiO2 wird z. B. Si3N4 hergestellt. Diese stickstoffhaltigen Verbindungen sind um ein Vielfaches stabiler, da mit Hilfe des Stickstoffatoms mitunter drei Siliziumatome miteinander verknüpft werden können. Im Alltag finden sich solche Hochtemperaturkeramiken z. B. in Keramikmessern.

Huppertz Vorgänger, Thomas Schlieper, modifizierte die Siliziumnitride weiter, indem er Metalle wie Strontium, Barium oder Kalzium in die Verbindungen „einbaute“. Hubert Huppertz führte die Arbeiten von Schlieper fort und synthetisierte im Rahmen seiner Dissertation nun weitere Nitridosilikate. Jedoch konnte er die zugrundeliegenden Strukturen dieser Phasen lange Zeit nicht identifizieren, womit er keine publizierbaren Ergebnisse hatte. Da kam ihm eine Idee: Der Strukturtyp der Strontium- oder Barium-Nitridosilikate war stark abhängig von der Größe der Atome (dem Ionenradius), die „eingebaut“ wurden. Also schnappte er sich das Periodensystem und suchte sich Atome, welche einen ähnlichen Ionenradius wie z. B. Strontium haben. Ein passender Kandidat schien das Europium zu sein.

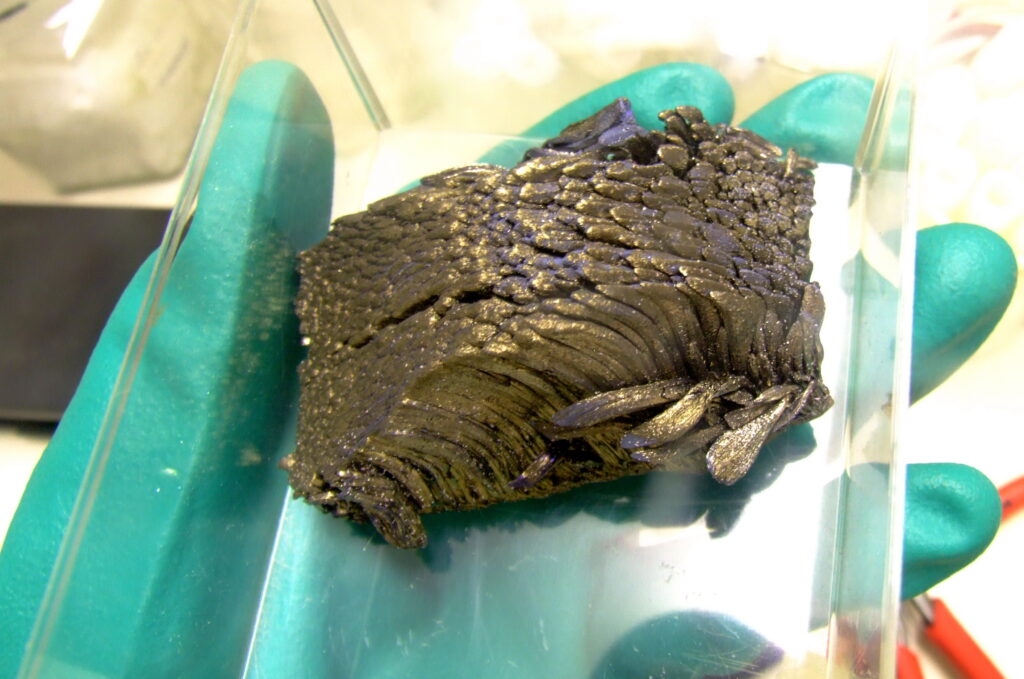

Europium von Alchemist-hp (www.pse-mendelejew.de) – Selbst fotografiert, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7257290

„Ich habe das Europium ausprobiert und da konnte tatsächlich eine neue Substanz synthetisiert werden. Als ich diese das erste Mal unter dem Mikroskop sah, haben meine Augen geleuchtet: Die war knacke rot, wie das Feuerwehrrot!“

erzählt uns Huppertz begeistert.

Unter UV-Licht leuchtete die Verbindung sogar noch stärker – es würde sich also eventuell als Pigment anbieten. Daraufhin meldete sich Huppertz bei der Firma „Degussa“, welche sich u. a. mit der Herstellung von Pigmenten befassen. Zwar war der Vertreter der Firma begeistert von der Leuchtkraft des Pigments, aber Europium war (und ist) sehr teuer, um es in einem großindustriellen Maßstab einzusetzen und so wurde dieser Ansatz nicht weiterverfolgt. Stattdessen wurden die Ergebnisse in dem Journal „Acta Crystallographica C“ als rein strukturelle Ergebnisse veröffentlicht.

Trotz des Rückschlags forschte Huppertz weiter und löste die Struktur einer neuen Verbindung und es kam prompt zu einer weiteren Überraschung: Die Struktur zeigte die sternförmige Verknüpfung von vier SiN4-Tetraeder über ein gemeinsames Stickstoffatom, ein Strukturmotiv, welches von Huppertz Doktorvater, Prof. Dr. Wolfgang Schnick zunächst als nicht möglich erachtet wurde. Nach weiteren Nachforschungen wurde ihnen aber bewusst, dass dies die Struktur sein musste und das brachte sie schlussendlich auf die Titelseite der renommierten internationalen Zeitschrift „Angewandte Chemie“.

Auf einer Tagung wurde Schnick angesprochen, ob es nicht möglich wäre, den oben genannten rein strukturell publizierten Stoff als lumineszierendes Material einzusetzen – gesagt, getan und mit dem Nachfolger von Huppertz, Henning Höppe, wurden weitere Verbindungsvarianten geschaffen, aus denen der sogenannte 2-5-8-Phosphor der Zusammensetzung Sr2Si5N8:Eu2+ hervorging, welcher sich folgend als einer der besten Rotleuchtstoffe in der LED-Industrie entwickelte.

2-5-8 Leuchtstoff (orange) und gelb-grüner Leuchtstoff ©Abraham Siedler

Ausflug in die Farbenlehre

Warum ist dieser Leuchtstoff nun so wichtig? Dazu ein kurzer Ausflug in die Farbenlehre. Schon im Kindergarten mischt man meist Farben zusammen, so wird aus Gelb und Blau eine grüne Mischung. Zum selbst ausprobieren in einer Bar eures Vertrauens: Blue Curacao gemischt mit Orangensaft ergibt ein grünes Getränk (Grüne Hexe). Das ist ein Beispiel für die sogenannte subtraktive Farbmischung mit den Grundfarben Gelb, Magenta und Cyan. Werden diese drei gemischt, entsteht eine schwarze Farbe. Diese findet sich u. a. auch in den Druckerfarben.

Cocktail „Grüne Hexe“ von ©Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81359911

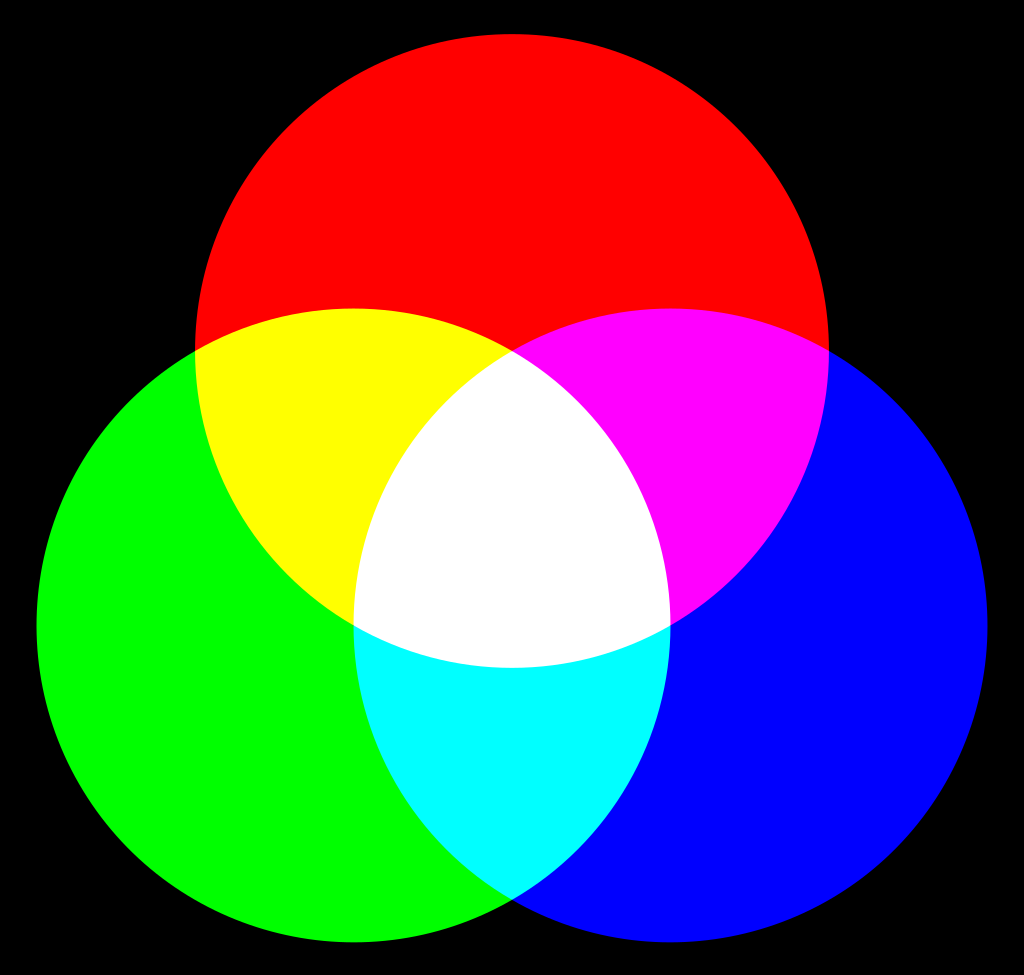

Beim Licht verhält es sich anders, da hier die additive Farbmischung mit den Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) gilt. Werden alle drei Grundfarben addiert ergibt sich dadurch ein weißer Lichteindruck.

Das heißt, ausgehend von einer blauen Lampe kann durch Zumischen von gelbem Licht ein weißer Farbeindruck im menschlichen Auge erzielt werden.

Additive Farbmischung von Quark67 – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=818982

Die ersten sogenannten „phosphor-converted“ LED-Lampen hatten eine blaue LED als Basis, die mit einem gelb-grün lumineszierenden Leuchtstoff kombiniert wurde. Das Ergebnis war ein sehr kaltes, weißes Licht, welches für den Wohlfühlbereich zu Hause völlig ungeeignet war. Dieses Problem konnte nun aber mit dem in der Arbeitsgruppe Schnick entwickelten rot-leuchtenden Farbstoff gelöst werden. Durch die Kombination der blauen LED mit einem gelben und eben einem roten Leuchtstoff konnte nun auch warm-weißes Licht ermöglicht werden.

Wolfgang Schnick, der damalige Chef von Huppertz, kooperierte mit den Firmen Philips/Lumileds, welche die LED-Technologie weiter vorantrieben. Vertreter der Firmen wollten, neben dem rot-leuchtenden, auch einen neuen grün-leuchtenden Farbstoff, um den Farbraum zu vergrößern. Hier kam der Zufall mit ins Spiel. Mike Krames, ein damaliger Vertreter von Philips/Lumileds, entdeckte im Synthese-„Müll“ einen grünen Farbstoff, der genau dem entsprach, was sie suchten. „Müll“ deshalb, da bei der Synthese eines orangenen Farbstoffes Sauerstoff in den Reaktor kam und dadurch das Produkt unplanmäßig grün wurde.

Grünes Licht ist wichtig für die Herstellung von Lampen, aber insbesondere auch für Monitore, um ein „realistisches“ Grün abzubilden. Das menschliche Auge ist besonders empfindlich im Sehen der verschiedenen Grüntöne, im Gegensatz zu Blau- oder Rottönen, wo unser Auge eher unempfindlich ist.

„Unser Auge ist im grün-gelben Bereich mit Abstand am empfindlichsten. Wir sind relativ unempfindlich im roten Spektralbereich und Infrarotstrahlung sehen wir gar nicht mehr. Wenn ich meine Hand über eine heiße Herdplatte halte, dann spüre ich die Infrarotstrahlung, die man auch als Hitzestrahlung bezeichnen kann. Diese Strahlung ist allerdings nicht sichtbar. Auch UV-Strahlung, die relativ energiereich ist, die uns z. B. bräunt, die Zellen zerstören kann und die von relativ hoher Energie ist, die kann man mit dem menschlichen Auge nicht sehen. Sie liegt sozusagen außerhalb des Bereichs unserer Augenempfindlichkeit. Super sehe ich dagegen im grünen Bereich, da kann ich ganz differenziert sehen“,

erklärt uns der Wissenschaftler.

Hochfrequenzofen ©Abraham Siedler

Optimierung der LED

LEDs sind im Vergleich zu früheren Leuchtmitteln (wie Glühbirnen) viel effizienter, da sie weniger Infrarot (sprich Wärme, die wir nicht sehen können) emittieren. Das heißt aber nicht, dass LEDs überhaupt kein Infrarot aussenden – hier kommt die Optimierung ins Spiel, an der Huppertz und sein Forscher*innen-Team arbeiten. Das Ziel ist es, einen noch schmalbandigeren rot-emittierender Leuchtstoff zu entwickeln, um bei gleichbleibender Farbgebung noch mehr Energie einzusparen.

Hierbei kommt in der Arbeitsgruppe Huppertz wieder der Sauerstoff ins Spiel. In einer speziellen Verbindung gelang es dem Team eine geordnete Anordnung von Sauerstoff und Stickstoff zu realisieren, womit die gewünschte Emission erzielt werden konnte. Diese Entwicklung erforderte acht Monate Forschungszeit von Gregor Hoerder, um das gewünschte Ziel zu erreichen! Das neue Produkt, „SALON“ genannt, hat nicht nur den Vorteil, dass das ausgesandte Licht besser unter der Augenempfindlichkeitskurve liegt, sondern im Vergleich zu anderen LED-Leuchtstoffen auch noch bei höheren Temperaturen von 225 °C kaum an Leistung verliert.

Somit werden wir vermutlich in naher Zukunft LEDs kaufen können, die stromsparender und gleichzeitig angenehmer für unser Auge sind – entwickelt von der Universität Innsbruck in enger Kooperation mit der Firma ams-OSRAM International GmbH!

Weiterführende Links:

https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2019/neuer-led-leuchtstoff-spart-energie/

Link zur Uni-Homepage:

https://www.uibk.ac.at/aatc/mitarbeiter/hub/